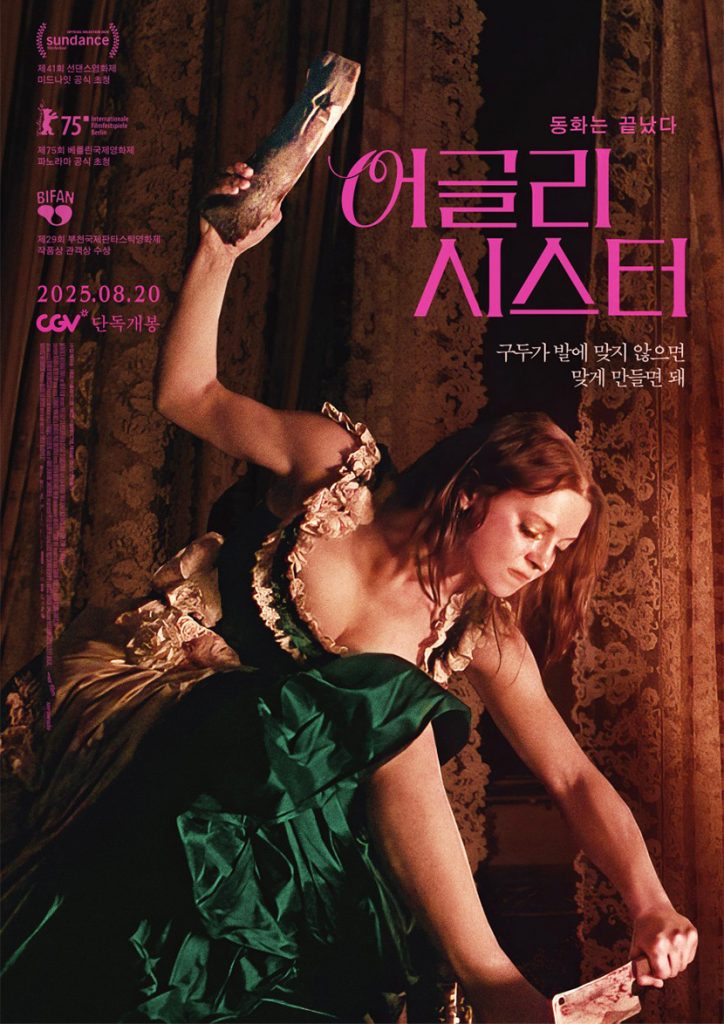

영화 <어글리 시스터> 리뷰

나를 구박하고 핍박하는 존재들로부터 벗어나 멋진 왕자님의 손길이 나를 구원할 수 있을 거라는 희망. 현대 사회에선 더 이상 통용되지 않는 동화 같은 이야기일 뿐이다. 억압과 착취의 구조는 쉽게 변혁되지 않음을 우리는 모두 경험으로 이해하고 있고, 구원에 대한 희망을 품는 것은 한낱 헛된 일로 치부된다.

우린 스스로를 구원해야 하는 존재들일 뿐이며, 이를 이루기 위해서 타인과 치열하게 경쟁하며 생존해야 하는 쳇바퀴를 끊임없이 달려야만 한다고 믿는다. 믿음이 사라진 시대 속에서 ‘신데렐라’ 서사가 자리할 곳은 그 어디에도 없어 보인다. 하지만 그럼에도 불구하고, 다시금 신데렐라 이야기에 주목해야 할 이유가 있다면 무엇 때문일까?

노르웨이 출신의 신예 감독, 에밀리 블리치펠트는 이 질문으로부터 시작해 신데렐라 이야기를 철저히 현대적인 감각에 맞춰 각색해 낸다. 그 결과 우리가 목도하는 것은 그 어떤 희망도 믿음도 남지 않은 지독한 지옥도다. 판타지가 사라진 참혹한 현실을 목도하고 싶다면 <어글리 시스터>는 가장 적합한 영화임이 틀림없다.

신데렐라 서사의 지독한 현실버전

<어글리 시스터>는 신데렐라가 아닌 그녀의 이복 자매 시선으로 서사를 풀어낸다. 엄마의 재혼으로 동생 엘마(플로 파겔리)와 함께 새로운 삶의 보금자리를 찾아온 엘비라(레아 미렌)는 율리안 왕자가 썼다고 알려진 시집을 품에 끼고 그와의 행복한 결혼을 꿈꾼다. 그녀에게 시집은 곧 종교적 강령이자 삶의 지침서다. 지은이가 정말 왕자인지조차 불분명한 시집을 통해 그녀는 핑크빛으로 물든 아름다운 판타지 세계를 꿈꾼다. 그리고 그 세계가 진심으로 이뤄질 수 있을 거라 믿으며 자신의 신체까지도 변형해 간다.

엘비라의 신념은 돈 많은 남자를 만나 구원되길 꿈꾸는 그녀의 엄마, 레베카(아네 달 토르프)의 욕망으로부터 영향받는다. 딸을 왕자와 결혼시켜 새로운 도약을 이루겠다 꿈꾸는 레베카의 욕망은, 왕자의 선택을 받아 왕비가 되고 싶다는 엘비라의 욕망과 크게 다르지 않다. 차이가 있다면 한쪽은 지극히 세속적이고, 다른 한쪽은 지극히 비현실적이라는 점뿐이다.

주인공 자리에서 밀려난 신데렐라 위치엔 엘비라의 의붓 언니, 아그네스(테아 소피 로흐 내스)가 자리한다. 어린 나이에 어머니를 여의고 아버지마저 세상을 떠나보낸 아그네스는 왕자와의 결혼을 통해 새로운 삶을 살아가기로 결심한다. 그녀의 욕망은 레베카와 닮아 있지만 자신의 현실을 객관적으로 인식하고 있다는 점에서 큰 차이를 보인다.

아그네스는 말을 관리하는 하인과 사랑에 빠져 있지만 그와의 미래에서 희망을 보지 못한다. 대신 귀족인 자신의 계급을 유지하기 위해선 반드시 왕자가 필요함을 이해하고 전략적으로 그에게 접근하려 한다. 자신의 진실한 사랑은 하인에게 있음을 굳이 감추지도 않는다. 아그네스는 자신이 잘할 수 있는 것이 무엇이고, 불가능한 것이 무엇인지 지극히 잘 이해하고 있는 현실주의자다. 정확히 신데렐라와 정반대되는 인물이자 레베카, 엘비라와도 결을 달리하는 인물이다.

감독은 신데렐라 신화에서 거의 언급되지 않던 엘비라의 동생 엘마를 통해서 대안을 제시하려 한다. 그 어떤 이데올로기에도 흔들리지 않는 굳건함, 자신의 외모를 애써 타인의 시선에 맞춰 가꾸지 않으려는 덤덤함, 비이성적 선택과 행동들에 대한 냉철한 비판과 판단을 할 수 있는 이성이 엘마에게 투영되어 있다. 마지막 신체가 훼손당한 언니를 구원하는 자 또한 왕자가 아닌 엘마다.

엘마는 영화 속에서 그 어떤 이데올로기에도 휘둘리지 않고, 타인에게 자신의 운명을 맡기지 않는 가장 주체적인 존재로 묘사된다. 그럼에도 감독은 엘마를 전면에 내세우지 않는다. 오히려 간헐적으로 보조적 위치에서 엘마의 행동과 시선을 제한시킨다. 분명 감독의 관심은 어떤 이상을 제공하고 대안을 펼쳐 보이는 것에 있지 않다. 가부장 이데올로기에 세뇌된 자들이 펼치는 지옥도의 풍경을 그대로 전시하는 것에 더 큰 관심을 둔다.

그래서일까? 영화에서 엘마는 분명한 대안임에도 대안처럼 다가오지 않는다. 엘마의 이성적 판단보다 엘비라의 비이성적 판단이 더 큰 자극적 울림으로 다가오는 이유는 우리 모두 엘비라의 욕망을 어느 정도만큼은 품고 있다는 증거가 아닐까?

환상이 곧 현실임을 의도하는 바니타스 이미지

여러 매체에서 분석하듯이 <어글리 시스터>는 가부장 이데올로기 속에서 자기혐오를 내재화한 여성들이, 강요된 사회적 아름다움에 자신을 맞춰가야 하는 비극적 현실을 공포영화의 문법으로 참혹하게 재현한다. 감독이 인터뷰를 고백한 바와 같이 그녀는 데이빗 크로넨버그 감독의 작품 세계에 뿌리를 두고, 사회적 통념과 압력이 한 개인의 신체를 통해서 어떻게 왜곡되어 표출될 수 있는지 긴밀하게 관찰한다. 하지만 이러한 객관적 지표들만으로 <어글리 시스터>를 명확히 목도할 수 없다.

<어글리 시스터>의 모든 장면은 약간의 필터가 적용된 인위적 이미지로 장식되어 있다. 시대극이라는 특징을 배제하더라도, 과도한 안개 효과와 채도를 낮춘 원색의 활용은 전체적인 톤을 ‘동화적 분위기’에 맞추어 의도적으로 ‘환상성’에 기대고 있다. 그러나 감독이 의도하는 환상은 단순히 현실을 비판하기 위한 도구적 선택이 아니다. 반대로 가상이 아닌 지금, 여기서, 우리가 살아가고 있는 현실이 바로 환상 그 자체임을 주장한다.

오프닝 시퀀스로 장식된 바니타스 정물화풍은 네덜란드가 가장 물질적으로 풍요로운 시대에 탄생한 화풍이다. 먹거리가 넘쳐나다 못해 썩어가는 상황을 사실적으로 그려낸 기괴함. 그 기괴함 속엔 인간 중심의 합리성에 대한 의심에서 꽃피운 매너리즘, 종교 개혁과 시민 계급의 출연으로 비롯된 네덜란드 바로크의 영향이 고스란히 담겨있다.

기괴함이 가상이 아닌 현실이 된 시대를 살아가는 대중들은 일상이 되어버린 기괴함을 더 이상 기괴함으로 받아들이지 않는다. 예술 작품으로 표현되었을 때에야 비로소 자신들의 현실이 얼마나 기괴한지 자각할 뿐이다. <어글리 시스터>는 이를 정확히 겨냥한다.

우리가 처한 현실은 이미 기괴함을 넘어선 그로테스크함 속으로 빨려 들어가고 있다. 엘비라가 신발에 발을 맞추기 위해 발가락을 자르는 장면을 보며 인상을 찌푸릴지 모르겠지만 하이힐을 신기 위해 무지외반증을 견디는 현실이 전혀 이상하지 않은 시대를 살고 있다. 제도적 결합을 통해서 자신의 부와 계급을 유지할 수 있다는 믿음을 연애 리얼리티 프로그램 곳곳에서 만날 수 있으며, 결혼이 단지 순수한 사랑만으로 유지되지 않음을 부부 상담 프로그램에서 배운다. 판타지가 사라진 자리를 지독한 세속적 현실주의가 대체하는 시대 속에서 우리는 과연 어떤 꿈을 꿀 수 있겠는가!

<어글리 시스터>는 그 빈틈 사이로 고어한 이미지를 충격적으로 던져 넣고 이것이 바로 우리가 목도해야 하는 현실임을 자각시킨다. 현실이 아니라고 부정한다 해도 소용없다. 이미 우리의 신체는 사회적 기준에 따라 맞춰지고 가꿔지고 있음을 부정할 순 없을 테니까.

- 제29회 부천국제판타스틱영화제 장편 작품상과 관객상을 동시에 수상해 화제를 모았다.

- 제41회 선댄스 영화제와 제75회 베를린국제영화제 공식 초청, 제43회 브뤼셀판타스틱영화제 은까마귀상을 수상하며 주목받았다.

- <어글리 시스터>는 8월 20일 개봉, CGV 전국 극장에서 만나볼 수 있다.

![[CGV아트하우스] 잔혹한 사막의 로드 무비, 전례 없는 충격의 논쟁작 <시라트>](https://img.cjnews.cj.net/wp-content/uploads/2026/01/%EC%95%84%ED%8A%B8%ED%95%98%EC%9A%B0%EC%8A%A4_thumbnail-300x300.jpg)

![[CGV아트하우스] 분열된 일상 속 희망을 노래하는 가족들의 소나타, <파더 마더 시스터 브라더>](https://img.cjnews.cj.net/wp-content/uploads/2025/12/CJSTORY_cgv_20251230_thumbnail-300x300.jpg)

![[CGV아트하우스] 서로를 뛰어넘어야만 다다를 수 있는 <국보>의 경지](https://img.cjnews.cj.net/wp-content/uploads/2025/11/CJSTORY_cgv_20251128_thumbnail-300x300.jpg)